En 1903, les Curie partagent le Prix Nobel de physique avec Henri Becquerel. Pierre

Curie est alors nommé professeur à la Faculté des Sciences. Ils peuvent enfin quitter

le hangar de l'École de Physique et de Chimie Industrielles de Paris pour leur nouveau

laboratoire où Marie Curie est nommée chef de travaux.

A la mort de Pierre Curie en

1906, Marie Curie est chargée de cours, puis professeur ; elle est la première femme à

enseigner à la Sorbonne.

Son souhait est alors de mettre en place un grand laboratoire pour l'étude de la

radioactivité et de ses applications tant en physique et chimie, qu'en biologie et en

médecine.

Ce sera l'Institut du radium. Il comprend deux sections : le laboratoire

Curie, dirigé par Marie Curie et entièrement consacré aux recherches en physique et

chimie, et le laboratoire Pasteur sous la direction du Dr Claudius Regaud, dédié à

l'étude des effets biologiques et médicaux de la radioactivité.

En 1911, Marie

Curie reçoit un second Prix Nobel, celui de chimie.

La Première Guerre mondiale

éclate au moment même où l'Institut du radium s'achève. Il servira à cette époque à

Marie Curie qui dispense des cours à des infirmières enradiologie, les premiers du

genre.

Dès la fin de la guerre, les deux directeurs, Marie Curie et Claudius Regaud,

proposent un projet de développement global pour leur institut où recherche et application

thérapeutique vont de pair.

Claudius Regaud oriente son laboratoire vers le traitement

des cancers par les rayonnements, disposant de l'aide scientifique et technique du laboratoire

de Marie Curie. Son objectif est alors d'élaborer une « thérapeutique scientifique du cancer »,

fondée sur l'articulation de la recherche fondamentale, recherche appliquée et clinique.

Dès 1919, le Dr Regaud dispose de deux lieux d'hospitalisation.

Claudius Regaud

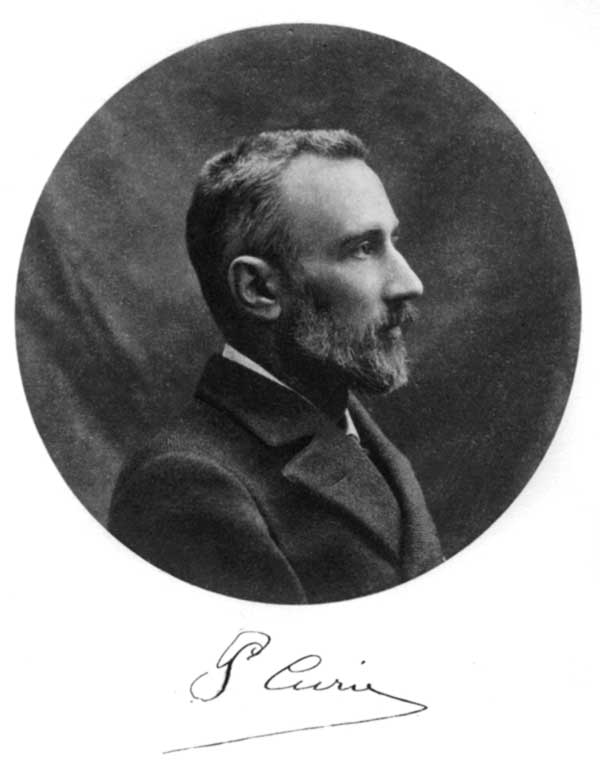

Pierre Curie